.jpg?ts=1739963716)

KLEINE LEDERFIBEL

Der Ursprung der Bekleidung

Der Beginn

Seit dem Anfang der Menschheit begleitet uns Leder. Der Mensch entdeckte früh den Nutzen von Fellen und Häuten der für die Nahrung erbeuteten Tiere. Er produzierte aus dem ursprünglichen Abfallprodukt Decken, Bekleidung, Schuhe, Stiefel, aber auch Zeltwände, Riemen, Gurte und weitere nützliche Alltagsgegenstände zum Schutz vor Kälte, Wind und Nässe. Durch das Wissen und die Fähigkeit, Leder und Felle zu verarbeiten, konnten die Menschen selbst in den kältesten Regionen unseres Planeten überleben und den Elementen der Natur trotzen - Leder der Beginn der Bekleidung.

Was ist Leder?

Leder ist ein Naturprodukt, welches extrem strapazierfähig ist. Durch die sehr feinen miteinander vernetzten Fasern hat Leder eine extrem große innere Oberfläche im Verhältnis zum Gewicht (300 m² innere Oberfläche ergeben ca. ein Gramm Gewicht). Dies gibt ihm eine hohe Festigkeit gegen Reißen, Dehnen und Biegen, sowie eine hohe Alterungs- und Temperaturbeständigkeit. Leder kann bis zu 30% Wasser aufnehmen, ohne wirklich „nass“ zu werden. Weitere Fähigkeiten sind der natürliche Feuchtigkeitsaustausch von innen nach außen und eine gute Wärmeisolierung.

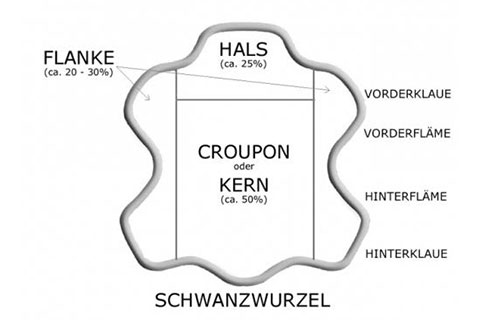

Die Haut

Die Haut besteht aus einem Netzwerk von feinsten, miteinander verbundenen Fasern. Diese sind nicht an allen Stellen des Körpers auf gleiche Weise verbunden. In der Rückenpartie ist die Struktur dichter und enger und im Bauchbereich eher loser und mit größeren Zwischenräumen. Das hochwertigste Teil der Haut ist das Rückenteil, welches hauptsächlich bei hochwertigen Lederprodukten verwendet wird. Durch das Ausdehnen der Haut beim Fressen und Trinken ist der Bauchbereich der Haut mehr gedehnt und somit nicht so gleichmäßig wie der Rückenbereich strukturiert. Der Bereich der Flanken ist üblicherweise stärker mit Unebenheiten (z.B. Narben usw.) versetzt, da das Tier mit den Läufen in Büschen oder Hecken steht oder liegt.

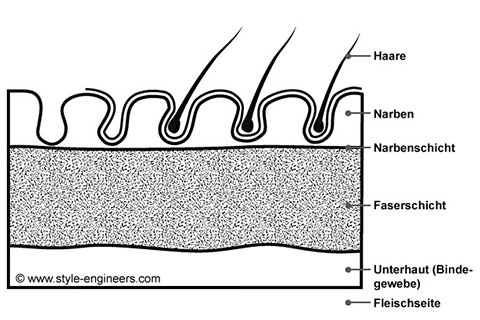

Die Haut von Säugetieren besteht zu 98 Prozent aus Eiweißstoffen, ferner aus Fett, Wasser und Mineralstoffen. Sie gliedert sich in drei Schichten: Oberhaut (ca. 1% der Dicke), Lederhaut (ca. 85%) und Unterhaut (ca. 15%). Die Lederhaut ist die für die Lederherstellung relevante Schicht.Die Oberhaut setzt sich aus einer trockenen Hornschicht sowie einer darunterliegenden Schleimhaut zusammen, aus der heraus die Hornschicht ständig erneuert wird. Die Oberhaut beträgt von ihrer Dicke her nur ein Prozent der Gesamthautstärke. Die Oberhaut wird in der Gerberei beim Äscher chemisch entfernt.Die eigentlich für die Lederherstellung interessante Schicht ist die Lederhaut, die aus einer dichten Verflechtung von Gewebefasern besteht und Blutgefäße, Haarbälge sowie Nervenenden enthält. Die Unterhaut ist für die Lederherstellung wertlos, da sie hauptsächlich aus Fettgewebe und Adern besteht. Sie wird vor dem Gerben durch Entfleischen abgelöst.Keine Haut gleicht der anderen. Die Haut von unterschiedlichen Säugetieren und Rassen ist unterschiedlich. Dazu ist die Haut je nach Alter, Geschlecht, Ernährung und Witterung unterschiedlich. Dazu ist die Haut innerhalb seiner Fläche zum Teil deutlich unterschiedlich. All das muss der Gerber bei der Auswahl der Rohware und im Herstellungsprozess berücksichtigen, um gute Lederqualität zu liefern..

"Bekleidungsleder ist ein "Abfallprodukt" aus der Nahrungsindustrie - kein Tier wird wegen seiner Haut geschlachtet."

Von der Haut zum Leder

Die Ledererzeugung ist ein vielfältiger und komplizierter Veredelungsprozess. Man spricht von etwa 40 Verarbeitungsstufen, welche eine Haut oder ein Fell durchlaufen muss, bis aus dem biologischen Rohstoff das Naturprodukt Leder geworden ist. Am Anfang der Lederherstellung steht die Vorbereitung der Haut für die Gerbung. Als erster Schritt erfolgt eine so genannte Reinigungsstufe der verschmutzten und zumeist mit Kochsalz konservierten Tierfelle. Darauf folgt das Befreien der Häute von allen Teilen, welche nicht in Leder umgewandelt werden können.

Unter anderem werden die Häute von allen Haaren und dem Unterhautbindegewebe befreit und die nicht kollagenen Eiweiße und Fettsubstanzen werden in verschiedenen Behandlungsbädern herausgelöst. All diese Behandlungsbäder erfolgen in riesigen rotierenden Fässern. Je nach Dicke und Art der Haut erfolgt parallel auch die Spaltung der Haut in den haarseitigen „Narbenspalt“ für Glattlederarten und den körperseitigen „Fleischspalt“ für die rauen Veloursleder. Am Ende dieser aufwendigen Prozesse steht die zur Gerbung bereite reine Haut, die sogenannte Blöße.

Die Blöße besteht chemisch einzig aus dem zu Leder umwandelbaren Hauptbestandteil einer Haut, dem Kollagen und ist nun bereit für den nächsten Schritt - die Gerbung.

Die Gerbung

Man lässt nun in der nachfolgenden eigentlichen Gerbung, je nach gewünschter und benötigter Lederqualität, die entsprechenden Gerbstoffe einwirken. Das Ergebnis ist, dass sich die Haut zu Leder wandelt und nun im Gegensatz zur ursprünglichen Haut widerstandsfähig gegen Fäulnis und Wärmebelastung sowie lager- und transportfähig ist.

Die Art der angewandten Gerbmethode bestimmt den späteren Verwendungszweck des Leders, z.B. als Leder für Schuhe, Möbel, Lederkleidung oder auch für die Autoindustrie. Während für die abriebfesten Schuhsohlen ausschließlich eine Gerbung auf pflanzlicher Basis mit Extrakten von z.B. Kastanie oder auch Eiche genutzt wird, ist für Polster-, Ober- oder Feinleder die mineralische Chromgerbung die bevorzugte Gerbmethode. Es werden aber auch immer mehr chromfreie gegerbte Leder angeboten.

Die nun folgenden Prozesse der Nasszurichtung bestimmen den finalen Charakter des Leders. Dies erfolgt durch die Zuhilfenahme von pflanzlichen, synthetischen oder auch mineralischen Nachgerbstoffen. Die Leder weisen dadurch eine bessere und gleichmäßige Fülle auf und erfahren weitere technische Qualitätsverbesserungen.

Wie bekommt das Leder sein endgültiges Gesicht?

Es erfolgt nun die Färbung, sowie eine Fettung für die

Geschmeidigkeit und eine mechanische Auflockerung der

Faserstruktur. Dies bestimmt die gewünschten Eigenschaften

wie Elastizität oder Weichheit. Als finaler

Fertigungsprozess folgt die sogenannte Trockenzurichtung. Es

handelt sich hier um einen Sammelbegriff für eine Reihe von

mechanischen und chemischen Behandlungen der

Lederoberfläche.

Diese dient insbesondere der

Finalisierung der optischen und modischen Merkmale des

Leders. Aber auch wichtige Qualitätsfaktoren, wie Licht- und

Farbbeständigkeit, können in der Zurichtung noch deutlich

verbessert werden.

Im letzten Schritt erhalten

die unterschiedlichen Ledersorten ihr finales

Erscheinungsbild.

Durch Bedrucken oder Prägen

entstehen verschiedene Muster oder attraktive Oberflächen

auf dem Leder. Kurz: Das Leder erhält in der Zurichtung

“sein endgültiges Gesicht und den letzten Schliff” – wie der

Gerber sagt.

Die wichtigsten Stationen der Lederherstellung

Entfleischen und Spalten

Beim Entfleischen werden Gewebe-, Fleisch- und Fettreste mit scharfen Messerwalzen entfernt. Um ein gleichmäßig dickes Narbenleder von bestimmter Stärke zu erhalten, wird das Leder gespalten. Das dabei anfallende Spaltleder kann u. a. zu Veloursleder weiterverarbeitet werden.

Neutralisieren, füllen, färben und fetten

Die aus der Gerbung stammende Säure wird zunächst neutralisiert. Es folgen je nach Ledertyp eine Füllung und das Färben mit wasserlöslichen Farbstoffen. Durch die Zugabe von Fetten wird schließlich die, für das Fertigleder geforderte Weichheit und Elastizität erzielt.

Weichmachen

Das Weichmachen durch Bewegung der Fasern gegeneinander wird je nach Lederart unterschiedlich intensiv durchgeführt. Besonders weiche Lederarten werden dabei stärker bearbeitet als kompakte Lederarten. Dementsprechend sind die Bezeichnungen dieser Arbeiten verschieden. Man unterscheidet hier zwischen STOLLEN, SCHICHTEN und MILLEN & WALKEN.

Zurichten

Hier erhält das Leder in einer abschließenden Oberflächenbehandlung sein endgültiges Aussehen. Durch Grundieren, Farbauftrag, Appretieren, Pressen und Bügeln wird dem Leder, je nach Kundenund Verbraucherwunsch, eine glänzende oder matte, ein- oder mehrfarbige, glatte oder genarbte Oberfläche gegeben. Die Kunst des Zurichtens besteht darin, auf das Leder hauchdünne Schichten aufzubringen, ohne dass die Optik und die geschätzten Eigenschaften wie Geschmeidigkeit und Atmungsfähigkeit beeinträchtigt werden.

Gerbmethoden

Immer wieder taucht die Beschreibung „Anilin gegerbtes Leder“ auf. Gegerbt wird aber mit Gerbstoffen. „Anilin“ ist kein Gerbstoff. Es gibt „Anilinfarbstoffe“ und „Anilinleder“. Der „Anilin-Farbstoff“ wird dazu verwendet, ein Leder durchzufärben. Ein „Anilinleder“ ist ein offenporiges Glattleder, egal ob es mit Anilinfarbstoff durchgefärbt worden ist oder nicht. Daher gibt es „anilingefärbte“ Anilinleder und Anilinleder, die nicht anilindurchgefärbt sind.

Diese Terminologie ist leider kaum verständlich und führt daher oft zu Verwechslungen.

Chromgerbung

Über Jahrhunderte dominierten die pflanzliche Gerbung und andere Gerbarten den Gerbprozess. 1858 beschäftigten sich der deutsche Technologe F. Knapp und der Schwede Cavalin erstmalig mit dem Thema Chromsalze und Gerbung. Patentiert wurde das Verfahren dann in Amerika durch den Chemiker Augustus Schultz. In den folgenden Jahrzehnten wurde die Chromgerbung zur beherrschenden Gerbart. Insbesondere der ökonomische Zeitvorteil von wenigen Tagen im Vergleich zu mehreren Monaten bei der Pflanzengerbung war ein entscheidender Faktor. Gegenüber pflanzlich gegerbtem Leder besitzt es eine doppelt so hohe Reißfestigkeit, allerdings ist es leichter, weil die zum Gerben verwendeten Chromsalze die Haut nicht füllen.

Pflanzlich gegerbtes Leder

Die Gerbung mit pflanzlichen Stoffen gibt es seit mehr als 5.000 Jahren und über viele Jahrhunderte war sie die Hauptgerbart. Von Verzierungen auf einem Sarkophag weiß man, dass die pflanzliche Gerbung im vierten Jahrtausend v. Chr. in Ägypten bekannt war. Durch den Fund von Ötzi im Eis der Alpen weiß man, dass vor ca. 5.000 Jahren verschiedene Lederarten für verschiedene Verwendungszwecke hergestellt wurden. Man geht davon aus, dass heutzutage nur noch 10 - 12% aller Leder pflanzlich gegerbt werden.

Synthetische Gerbung

Als Alternative zur Chromgerbung wird häufig die synthetische Gerbung angewandt. Synthetische Gerbstoffe (aromatische Syntane) sind solche, die vom Menschen künstlich hergestellt werden, also keine Entsprechung in der Natur haben (Kohlenstoff- und Wasserstoffatome).

Nachteil chromfreier synthetisch gegerbter Leder ist die Empfindlichkeit bei Feuchtigkeit im Leder und bei Hitze.

Sämischgerbung

Die Herstellung von sämisch gegerbtem Leder ist schon seit etwa

6000 v. Chr. bekannt. Sämischleder ist ein durch Oxydation von

Tran (auch „Fischöl“ genannt) in Schaf- oder Lammfellen, deren

Narben abgespalten oder abgestoßen wurden, gegerbtes Leder. Das

Leder von Hirsch, Ziege und Rind wird auch auf diese Art gegerbt.

Verwendet wird hierzu meist Dorschtran.

In Deutschland

erstreckt sich der Begriff "Sämischleder" auf trangegerbtes

Rauleder aus Schaf-, Lamm-, Hirsch-, Reh-, Gemsen-, Ziegen-,

Zickel- und Rentierfellen sowie aus Rindspalten. Frankreich und

die USA beschränken den Begriff Sämischleder (dort Chamois

genannt) auf den Fleischspalt von Schaffellen, die nur mit Tran

gegerbt sind.

Olivenleder

"Olivenleder" und "Wet-Green" sind geschützte Marken. Das Gerbverfahren ist patentiert und wird mit der Marke "Wet-Green" geschützt. Es wird auch unter dem Namen "O'leaf tan" angeboten. Beim Olivenleder handelt es sich um Leder, welches mit Gerbstoffen aus Olivenblättern pflanzlich gegerbt wird. Dabei werden aus Olivenblättern durch Extraktion und Verdampfung Extrakte mit gerbender Wirkung gewonnen. Der Gerbstoff ist in flüssiger Form. Olivenleder ist i.d.R. frei von Chrom, wird aber pflanzlich und/oder synthetisch nachgegerbt.

Nappa- & Glattleder

Das Glattleder umfasst alle Lederarten, bei denen die Narbenseite nach außen gerichtet ist. Verwendet wird also die Oberseite der Tierhaut. Besonders weiches, chromgegerbtes Glattleder wird als Nappaleder bezeichnet. Glattleder können oberflächengefärbt oder durchgefärbt (Anilinleder) sein. Je nach Dicke der Oberflächenfärbung weist das Leder unterschiedliche Eigenschaften auf. Anilinleder überzeugt durch eine deutlich angenehmere Haptik im Vergleich zu zugerichteten Leder. Gleichzeitig ist Anilinleder deutlich empfindlicher gegenüber Sonnenlicht und Schmutz.

Velours- & Nubukleder (Rauleder)

Das Rauleder beschreibt alle Lederarten, deren Oberfläche durch Anschleifen aufgeraut wird. Das verleiht dem Leder einen samtartigen Charakter und sorgt für eine schöne Haptik. Darunter fallen auch auf der Narbenseite geschliffenes Nubukleder und Veloursleder von der Unterseite der Tierhaut. Zu Unterscheiden ist Spaltvelours und echter Velours (echter Velours hat noch die Narbenseite und ist auf der Fleischseite geschliffen worden - sprich die Narbenseite wird nach innen gearbeitet). Oft wird Veloursleder in der Umgangssprache fälschlicherweise auch als "Wildleder" bezeichnet.

Spaltleder

Bei der Herstellung des Endproduktes Leder wird die Dicke des Leders durch Spaltung reduziert. Bei Spaltleder spricht man von Leder aus der unteren Schicht einer gespaltenen Haut. Die Charakteristik dieses Leders sind zwei identische Seiten. Die Oberfläche kann je nach Bedarf aufgeraut, nappiert oder auch geprägt werden. Beim Spaltleder handelt es sich um die günstigste Variante der ursprünglichen Haut.

Lammfell (gewachsen)

Hier handelt es sich um eine spezielle Art des Pelzvelours, bei dem das natürlich gewachsene Fell die Innenseite bildet. Die äußere Veloursseite ist beschichtet und glatt. Für Lammfell werden sowohl Haarschafe mit einem kurzen Wollkleid als auch Wollschafe mit einem größeren Anteil an Flaumhaaren verwendet.

Eine kleine Auswahl an Qualitäten

Wildleder ist die Sammelbezeichnung für Leder von Tieren, die in der freien Wildbahn leben, z. B. Hirsche, Rentiere, Kängurus, Antilopen, Gazellen, Elche, Büffel, Gämse usw. Heutzutage sind diese Tiere aber meist nicht mehr freilebend, sondern werden in Gehegen gehalten. "Wildleder" sind nicht so häufig, weil diese im Vergleich zu Rindern, Ziegen, Schafen und Schweinen nicht in entsprechenden Stückzahlen geschlachtet werden. Bei diesen Tieren spricht man von Zahmtieren.

Rind & Kalb

Rindsleder ist äußerst robust, reißfest sowie strapazierfähig und wird aufgrund dieser Eigenschaften vermehrt für derbe und vergleichsweise schwere Lederkleidung verwendet – zum Beispiel für Motorradjacken und Schutzbekleidung im Allgemeinen. Kalbsleder wird im klassischen Sinne von ganz jungen Rindern (Kälbern) gewonnen. Dieses Leder zeichnet sich durch eine besonders angenehme Feinheit und Haptik aus.

Lamm & Schaf

Das Schafsleder ist in seiner Struktur dem Ziegenleder

ähnlich, ist jedoch weniger wertvoll, da es sich i.d.R. um

Schafrassen handelt, deren Züchtung auf Wollgewinnung

hinarbeitet. Es gibt unzählige Schafrassen mit erheblichen

Unterschieden in der Hautqualität. .Schafsleder wird auch

"Moutonleder" genannt.

Als Lamm wird das junge Tier des

Schafes bezeichnet. Lammleder ist sehr anschmiegsam und

weich in der Haptik. Hier wird in der Regel das Leder als

Anilinleder verarbeitet.

Ziege

Ziegenleder hat im Gegensatz zu anderen Lederarten keine Fetteinlagerungen und ist dadurch robuster, aber trotzdem geschmeidig und leicht. Es ist daher wertvoller als Schafsleder und leichter als viele andere Lederarten. Ziegenleder wird häufig vegetabil oder kombinationsgegerbt und ist in der Produktion vergleichweise preiswert.

Büffel

Büffelleder und Wasserbüffelleder werden meist als Anilinleder angeboten. Aufgrund der Hautstruktur der Büffel sind es grobporige Leder. Gegenüber den normalen Rindsledern ist die deutlich gröbere Porigkeit auffällig. Auch das Fasergefüge selber ist gröber. Büffelleder hat dickere Einzelfasern, ist aber nicht so dicht verwoben. Trotzdem ist es ein stabiles und robustes Leder.

Schwein

Insbesondere im preiswerteren Segment der Lederbekleidung wird sehr oft Schweinsleder verarbeitet, meist als Veloursleder, aber gelegentlich auch als pigmentiertes Glattleder. Schweinsleder ist für den Bekleidungshersteller preiswerter als Lammleder. Schweinsleder ist im Vergleich zum hochwertigeren Lammund Ziegenleder weniger reißfest und fühlt ich im Vergleich zum weichen Lammleder oder Ziegenvelour i.d.R. pappiger an. Oft wird das Leder in der Bekleidung als Porc gekennzeichnet. Beim Velour spricht man dann vom Porcvelours.

Hirsch

Das Hirschleder stammt ursprünglich aus der Jagd und ist damit ein besonders exquisites Leder. Da es sehr weich und für sein angenehmes Tragegefühl bekannt ist, wird es häufig für die Herstellung von Lederhosen und Glattlederjacken verwendet. Heute stammt dieses Leder überwiegend von gefarmten Tieren.

Elch

Jedes Stück erzählt eine Geschichte. Wie in einem Buch lässt sich in der Struktur des Leders "lesen". Druckstellen zeugen von Bissen und Kämpfen um Nahrung und Revier; kleine Narben sind von Insektenstichen verblieben. Und die winzigen "Löcher", die aussehen wie feine Nadelstiche, sind die natürlichen Poren besonders kräftiger Fellhaare. Nach dem Gerben wird das Elchleder aufwendig voll durchgefärbt - und nicht durch Überspritzen mit Farbe verdeckt. Dadurch bleiben die naturgegebenen Farbnuancen, die Narben und Einstiche bewusst erhalten - als geschützte Merkmale urwüchsiger Natur.

Rentier

Rentiere gehören zur Familie der Hirsche und werden im hohen Norden (Alaska, Nordnorwegen, Lappland, Finnland, Nordamerika und Spitzbergen) oft als Haustiere in großen Herden gehalten. Die wildlebende Art wird in Kanada als Cariboo (Karibu) bezeichnet. Die Häute dieser Tiere werden in der Regel sämisch gegerbt.

Wildbock

Wildbockleder - das ist die etwas traditionellere Bezeichnung für das Leder der Wildziege. Dieses feine Material hat bereits eine lange Tradition, wenn es um bayerische Tracht geht. Klug in der goldenen Mitte eingereiht ist Wildbockleder von edlerer Natur als Rindsleder und dennoch erschwinglicher als Hirschleder. In der sämisch gegerbten Variante ist Wildbockleder sogar eine günstigere (jedoch keinesfalls "billige") Alternative zum Hirschleder. Ein Vorteil ist das etwas leichtere Gewicht des Lede

Peccary

Aufgrund des freien Lebens in der Natur weist das Leder des

Peccary häufig Narben und andere Mängel auf, die als

Echtheitsmerkmal anzusehen sind. Peccaries sind amazonische

Wildschweine. Es sind mittelgroße Säugetiere, die zur

Familie der Schweine gehören. Diese Tiere sind 90 bis 130

Zentimeter lang und normalerweise zwischen 20 und 40

Kilogramm schwer. Peccaries kommen in Mittel- und Südamerika

sowie im Südwesten Nordamerikas vor.

Peccaryleder wird

wegen seiner Geschmeidigkeit hauptsächlich für hochwertige

Handschuhe verwendet.

Die richtige Pflege

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen ein paar Grundregeln für den Umgang mit hochwertiger Lederbekleidung nahe bringen. Wenn man diese beachtet, kann man nicht viel falsch machen bei der Reinigung und Pflege der Lederbekleidung. Die häufigsten Fehler passieren bei der Reinigung. Aber auch bei der Pflege kommt es oft zu unerwünschten Ergebnissen durch die Wahl falscher Mittel.

Daher gilt: zuerst IMMER die Lederart ermitteln und alle Reinigungsoder Pflegeversuche im nicht sichtbaren Bereich (Innenseite) vorsichtig testen und erst dann großflächig anwenden!

Am meisten kann man bei der Reinigung oder Pflege von offenporigen Anilinledern (durchgefärbtes Leder) oder Veloursledern Fehler machen. Hier sollte man sehr vorsichtig vorgehen. Oft reicht schon Wasser, welches den Fleck vergrößert oder stärker ausprägt. Daher gilt: immer erst testen, ob Flüssigkeiten einziehen und dadurch größere dunkle Stellen (Flecken) entstehen.

Oberflächengefärbtes Glattleder (nicht durchgefärbtes Leder) kann man problemlos mit herkömmlichen Lederreinigern und Lederpflegemitteln behandeln. Aber auch hier gilt: immer vorsichtig arbeiten! Bei Flecken wird oft versucht, diese mit einem feuchten Lappen oder Lederreinigern zu entfernen. Wird die Fleckenbehandlung zu lange oder zu intensiv ausgeführt, kann es zur Schädigung der Lederfarbschicht kommen. Auf den Einsatz von lösungsmittelhaltigen Produkten sollte man möglichst verzichten, da diese die Lederfarbschicht schneller angreifen und den "Schaden" somit in der Regel vergrößern.

Bei noch frischen oder gerade erst entstandenen Flecken durch Flüssigkeiten auf offenporigen Ledern empfiehlt es sich, die noch nicht eingetrockneten Flecken mit einem Baumwolltuch vorsichtig aufzunehmen (nicht verreiben) und durch sorgsames Tupfen die Restfeuchtigkeit aus dem Leder zu ziehen. Dadurch vermeiden oder reduzieren Sie die Randbildung. Starkes Reiben ist zu unterlassen, da dadurch die Oberfläche geschädigt werden kann. Wir empfehlen auf Versuche mit speziellen Fleckenmitteln oder anderen Hausmitteln zu verzichten. Daher sollte man bei solchen Fällen immer einen "Lederfachmann" zu Rate ziehen.

Unser Rat:

Erst testen (an einem verdeckten Bereich) - dann am eigentlichen Fleck loslegen. Es empfiehlt sich, den "Schaden" gegebenenfalls an der Innenseite zu reproduzieren und dort zuerst die Reinigung oder Pflege zu versuchen. Grundsätzlich empfiehlt es sich, bei starken Verschmutzungen, an einen Spezialisten zu wenden (der Verband der Deutschen Lederindustrie e.V. empfiehlt hier LCK Lederpflege). Gerade hochwertige offenporige Lederqualitäten sind deutlich empfindlicher gegenüber Reibung und Flüssigkeiten. Leder ist das älteste Bekleidungsstück und entwickelt mit der Zeit eine natürliche und charakteristische Patina.

Ein paar Grundregeln

- Wichtig!! Immer überprüfen, ob das Leder Feuchtigkeit aufnimmt oder nicht. Bei absorbierenden Ledern (Anilinleder oder Rauleder) dringt das Wasser ein und dunkelt das Leder beim Verreiben ab. Bei nicht absorbierenden Ledern (oberflächengefärbtes Glattleder) perlt der Wassertropfen ab. Leder, welche die Feuchtigkeit absorbieren, sind empfindlicher.

- Immer zuerst in einem verdeckten Bereich (Innenseite, Kragen) sorgsam testen. Besonders bei hochwertigen anilingefärbten Ledern oder Rauledern besteht das Risiko einer Verschlimmerung des Flecks.

- Leder sollte regelmäßig imprägniert werden. Trotz Imprägnierung sind besonders Anilinleder oder Raulederteile nie wirklich wasserdicht und sollten bei Regen auch nicht getragen werden.

- Nass gewordene Leder bei Raumtemperatur langsam und schonend trocknen. Vermeiden Sie unbedingt direkte Heizungsnähe oder das Trocken in der Sonne. Die Folge kann hier sein, dass das Leder schrumpft oder stark austrocknet. Nach dem Trocken empfiehlt es sich, das Leder mit den Händen weich zu walken.

- Bekleidungsleder kann mit geeigneten Lederwaschmitteln selbst gewaschen werden - bitte achten Sie hier auf die Pflegeanleitung in dem Bekleidungsstück, sowie auf die richtige Anwendung des Waschmittels.

- Oberflächliche Verschmutzungen vor der Pflege immer erst vorsichtig ausbürsten!

- Flecken, die bereits eingezogen sind, nie versuchen selbst durch starkes Reiben zu entfernen. Hier kann es zur Schädigung der Lederoberfläche kommen.

- Vermeiden Sie unbedingt Flecken mit starken Lösungsmitteln (Aceton, Nagellackentferner, Terpentin etc.) oder mit Scheuermitteln zu entfernen. Dies führt in der Regel zur Vergrößerung des Schadens.

- Auch ist die Behandlung mit ungeeigneten Produkten wie Schuhcreme, Kosmetikcreme, Bohnerwachs etc. zu vermeiden.

- Ihr Bekleidungsteil bekommt mit der Zeit natürliche Gebrauchsspuren. Das ist normal und gehört zur Patina eines Leders und unterstreicht den natürlichen Look Ihres Bekleidungsstücks.

- Lederbekleidung immer luftig und frei aufbewahren. Falls Sie Ihre Bekleidung länger nicht tragen, empfiehlt sich ein Kleidersack aus Baumwolle oder Leinen - Leder muss "atmen".